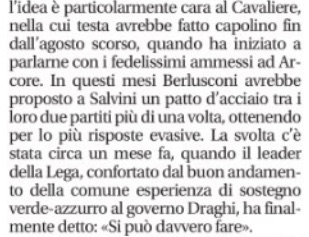

La risposta di Mario Draghi all’intervista problematica, diciamo così, di Giuseppe Conte in veste di quasi capo del MoVimento 5 Stelle, a poche centinaia di metri ormai dal traguardo dopo la rimozione degli ostacoli di Davide Casaleggio e affini, è stata immediata e significativa, da uomo di poche parole e del fare com’è il presidente del Consiglio. Il suo incontro a Palazzo Chigi con Matteo Salvini, già programmato prima di quell’intervista, è durato mezz’ora in più del previsto. “Abbiamo perso di vista l’orologio”, ha detto il leader leghista all’uscita, spiegando ai cronisti di avere parlato con Draghi “d’Italia e non dei partiti”: neppure del suo e di quello di Silvio Berlusconi, entrambi al governo, impegnati nell’accidentato percorso di un patto federativo su cui evidentemente il presidente del Consiglio non ha avvertito la curiosità o l’interesse di saperne più di quanto non si scriva sui giornali.

L’incontro con Draghi è stato “bello e utile”, ha commentato ancora Salvini preannunciandone altri in una prospettiva certamente di non breve durata del governo, visti gli “ottimi risultati” raggiunti sinora sia per superare le emergenze dalle quali esso è nato sia per garantire la ripresa e la crescita.

Se qualcuno, sotto le 5 Stelle e dintorni, pensa non solo di “farsi sentire di più”, come grida un titolo del Fatto Quotidiano all’intervista della ministra grillina Fabiana Dadone, compiaciuta dell’intervista di Conte al Corriere, ma di uscire anche dalla maggioranza per recuperare i voti, i parlamentari e altri ancora allontanatisi dal movimento, a cominciare da quel bravo “ragazzo” Alessandro Di Battista, come l’ha chiamato l’ex presidente del Consiglio, né Draghi né Salvini probabilmente si strapperanno i vestiti e andranno nudi per strada.

Credo che non si dispererà neppure il presidente della Repubblica. Il quale, pur privo nel suo ultimo semestre di mandato del diritto di sciogliere anticipatamente le Camere e mandare immediatamente gli italiani alle urne, saprà trovare il modo per far proseguire il lavoro di Draghi. Nelle Camere elette nel 2018, pur essendovi entrati come la forza di maggioranza relativa, i grillini sono diventati molto meno “centrali”, come si vantavano assumendo le formule e le parole della scomparsa Democrazia Cristiana. Il governo Draghi potrà proseguire con altri numeri per il tempo che si rivelerà opportuno o possibile, con Sergio Mattarella o un suo successore al Quirinale. A scegliere il quale peraltro i grillincontiani -altro effetto della loro crisi- potranno risultare meno decisivi delle loro attese o pretese.

Oltre a non intimidire Draghi col disagio e quant’altro denunciato di fronte alle scelte sinora compiute dal governo, Conte non sembra riuscito neppure a raccogliere l’interesse che forse si aspettava fra i dissidenti, i “disiscritti”, come si definisce Casaleggio, e gli espulsi dal MoVimento dello scaduto reggente Vito Crimi. Da quelle parti non sono arrivati segnali di ripensamento. Non saranno insomma le parole di Conte, pur minacciose o ambigue, come le ha trovate Massimo Panarari sulla Stampa, per nulla convinto del “sostegno” garantito a Draghi pur contestandone le scelte, a cambiare le cose sotto le 5 stelle. Ci vorrà quanto meno il ritiro della “delegazione” dal governo. Vasto programma, direbbe un redivivo De Gaulle in vacanza in Italia.

Ripreso da http://www.policymakermag.it