Morto il 6 maggio del 2013 alla già bella età di 94 anni, Giulio Andreotti ne avrebbe compiuto 100  il 14 gennaio prossimo. E ce l’avrebbe fatta a tagliare vivo il traguardo del secolo se non gli fosse toccato di vivere l’ultimo tratto della sua lunga esistenza e carriera politica nell’amarezza di un “prescritto”. Così ne parlano ancora i suoi avversari a causa della conclusione ibrida, diciamo così, del processo per mafia subìto fra il 1993 e il 2004: undici anni durante i quali egli si divise, con la puntualità che lo distingueva, fra gli impegni parlamentari e quelli di imputato.

il 14 gennaio prossimo. E ce l’avrebbe fatta a tagliare vivo il traguardo del secolo se non gli fosse toccato di vivere l’ultimo tratto della sua lunga esistenza e carriera politica nell’amarezza di un “prescritto”. Così ne parlano ancora i suoi avversari a causa della conclusione ibrida, diciamo così, del processo per mafia subìto fra il 1993 e il 2004: undici anni durante i quali egli si divise, con la puntualità che lo distingueva, fra gli impegni parlamentari e quelli di imputato.

La conclusione processuale fu davvero anomala, diversamente dalla chiara assoluzione dall’accusa di avere fatto addirittura uccidere nel 1979 Mino Pecorelli, un giornalista molto introdotto nei servizi segreti che lo attaccava da tempo, e lo aveva per primo chiamato con tono sarcastico “divo Giulio”: un antipasto del “Belzebù” affibbiatogli poi da altri.

Fu una conclusione ibrida, quella del processo di mafia, perché, dopo l’assoluzione in primo grado una sentenza d’appello, confermata dalla Cassazione, ribadì la bocciatura dell’accusa di concorso esterno ma estinse per prescrizione quella di associazione a delinquere, derubricatagli per fatti accertati, almeno agli atti giudiziari, ma avvenuti prima del 1980. E guai a fermarsi al grido trionfante della sua avvocata Giulia Bongiorno –“Assolto! Assolto!- senza ricordare la coda della prescrizione. Minimo minimo, si riceve una lettera puntigliosa di Gian Carlo Caselli: l’allora capo della Procura palermitana, ora in pensione dopo avere diretto la Procura di Torino, che ancora si vanta di avere indagato e fatto processare il politico fra i più famosi d’Italia. E non certo colpito da una damnatio memoriae neroniana, visto che nel centenario della sua nascita, quasi coincidente con quello appena celebrato dell’aula di Montecitorio realizzata da Ernesto Basile, gli sono dedicate due mostre: una nella Biblioteca Spadolini del Senato e un’altra nel complesso monumentale di San Salvatore in Lauro. Più che dimenticarlo, molti rimpiangono Andreotti, viste anche le prove date da molti dei suoi successori politici.

di Torino, che ancora si vanta di avere indagato e fatto processare il politico fra i più famosi d’Italia. E non certo colpito da una damnatio memoriae neroniana, visto che nel centenario della sua nascita, quasi coincidente con quello appena celebrato dell’aula di Montecitorio realizzata da Ernesto Basile, gli sono dedicate due mostre: una nella Biblioteca Spadolini del Senato e un’altra nel complesso monumentale di San Salvatore in Lauro. Più che dimenticarlo, molti rimpiangono Andreotti, viste anche le prove date da molti dei suoi successori politici.

Non fu un capriccio o un abuso indagarlo e processarlo, scrive e dice Caselli contestando al “suo” imputato, anche da morto, di non avere rinunciato alla prescrizione, e di avere quindi accettato un verdetto che lo avrebbe inchiodato alle sue cattive frequentazioni in Sicilia. Dove la corrente andreottiana della Democrazia Cristiana era spesso un porto di mare, subentrando per consistenza a quella di Amintore Fanfani.

Ma Andreotti era diventato quello che era – senatore a vita, 7 volte presidente del Consiglio e 27 volte ministro, di cui 8 alla Difesa, 5 agli Esteri, 3 alle Partecipazioni Statali, 2 alle Finanze e una al Tesoro e all’Interno- senza bisogno della spinta delle tessere del partito raccolte dal suo luogotenente nell’isola Salvo Lima. Che fu peraltro assassinato proprio dalla mafia per ritorsione contro la conferma in Cassazione delle condanne del maxi-processo che aveva segnato davvero una svolta nella lotta a Cosa Nostra. Esso porta il nome di Giovanni Falcone, poi ucciso pure lui dalla mafia nella strage di Capaci.

Andreotti aveva creato le sue fortune politiche a Roma, la sua Roma, facendo la gavetta come sottosegretario e braccio destro di Alcide De Gasperi: ripeto, Alcide De Gasperi. Per la cui successione egli assistette, in disparte, alla lotta fra Amintore Fanfani e Attilio Piccioni, piegato quest’ultimo dalla disavventura giudiziaria del figlio Piero per la vicenda di Wilma Montesi, trovata morta sulla spiaggia di Torvaianica dopo un festino, vicino alla tenuta presidenziale di Castel Porziano. L’assoluzione, al solito, arrivò a danni collaterali irreparabilmente compiuti.

La forza politica di Andreotti crebbe man mano non per le tessere – ripeto- della sua corrente, chiamata Primavera e poi confluita in altre più grandi, ma per le sue capacità di relazione, per il grande e sistematico seguito elettorale che raccoglieva, per la dimestichezza con la grande e piccola burocrazia, civile e militare, incontrata nella lunga attività ministeriale, per la fiducia di cui godeva in Vaticano, sotto tutti i Papi, ma soprattutto per la sua inconfondibile capacità di muoversi in Parlamento. Della cui vera “centralità” egli era un cultore: altro che quella quasi toponomastica -nel senso delle sedi della Camera e del Senato nel centro di Roma- alla quale si è ora ridotta, specie con l’approvazione forzata del bilancio del 2019 e l’inseguimento grillino della democrazia digitale.

La dimestichezza totale, fisica e politica, di Andreotti con la Camera la scoprì a sue spese nel 1955 l’allora segretario della Dc Fanfani. Che aveva candidato al Quirinale, per la successione a Luigi Einaudi, il dichiaratamente ateo presidente del Senato Cesare Merzagora, eletto al Parlamento in Lombardia come indipendente nelle liste democristiane.

Alle obbiezioni di Mario Scelba, presidente del Consiglio in carica, e dell’ex sottosegretario di De Gasperi il segretario dello scudo crociato reagì a suo modo, irrigidendosi. Quando le votazioni a scrutinio segreto dimostrarono che la dissidenza democristiana era molto più numerosa e forte delle sue previsioni Fanfani si accorse che il più attivo e astuto nelle operazioni di contrasto dietro le quinte era proprio Andreotti. Che pur di sbarrare la strada, a quel punto, a Merzagora non tanto come ateo ma come candidato inamovibile  del segretario democristiano, si adoperò con destrezza e successo per l’elezione al Quirinale di un collega di partito di sinistra come il presidente della Camera Giovanni Gronchi, definito dal leader socialdemocratico Giuseppe Saragat “il Peron di Pontedera”, la città toscana dove Gronchi appunto era nato.

del segretario democristiano, si adoperò con destrezza e successo per l’elezione al Quirinale di un collega di partito di sinistra come il presidente della Camera Giovanni Gronchi, definito dal leader socialdemocratico Giuseppe Saragat “il Peron di Pontedera”, la città toscana dove Gronchi appunto era nato.

L’elezione di Gronchi a Camere naturalmente riunite avvenne alla quarta votazione -la prima nella quale sarebbe bastata la maggioranza assoluta, e non più quella dei due terzi- con ben 658 voti su 833 parlamentari presenti: “quasi all’unanimità”, commentò l’interessato con Indro Montanelli compiacendosi del fatto che quel risultato lo rendeva “indipendente da ogni partito e fazione”. Alla fine, quindi, Fanfani aveva dovuto non arrendersi ma capitolare. E ad Andreotti non gliela perdonò mai.

Uno scontro fra i due, e sempre sulla strada del Quirinale, si consumò anche alla fine del 1971, quando l’allora presidente del Senato Fanfani volle essere candidato alla Presidenza della Repubblica dalla Dc guidata da Arnaldo Forlani, cresciuto peraltro nella sua scuderia. I cosiddetti franchi tiratori contro il “nano maledetto”, come qualcuno scrisse sulla scheda annullata nello scrutinio, si sprecarono a tal punto che per disarmarli si dovette  imporre ai parlamentari democristiani la pubblica astensione: essi dovettero sfilare più volte davanti alle urne di Montecitorio senza deporvi alcuna sceda, mentre dietro le quinte si trattava per un cosiddetto “cambio di cavallo”. L’unico a sottrarsi a quel rito umiliante fu l’ormai ex presidente della Repubblica Giovanni Gronchi votando dichiaratamente per Aldo Moro.

imporre ai parlamentari democristiani la pubblica astensione: essi dovettero sfilare più volte davanti alle urne di Montecitorio senza deporvi alcuna sceda, mentre dietro le quinte si trattava per un cosiddetto “cambio di cavallo”. L’unico a sottrarsi a quel rito umiliante fu l’ormai ex presidente della Repubblica Giovanni Gronchi votando dichiaratamente per Aldo Moro.

Furente, Fanfani affrontò alla buvette non solo il giornalista Vittorio Gorresio, della Stampa, avvertendo la mano e gli interessi della Fiat contro la propria candidatura, ma anche il braccio destro di Andreotti. Che era Franco Evangelisti: un uomo franco di nome e di fatto.

Peraltro in occasione della sconfitta di Fanfani nella corsa al Quirinale, chiusasi con l’elezione invece di Giovanni Leone, il capogruppo democristiano della Camera era proprio Andreotti, approdato a quella carica nel 1968 defilandosi dalle lotte scatenatesi nel partito dopo quasi un decennio di leadership morotea.

Da capogruppo democristiano a Montecitorio Andreotti seppe instaurare col maggiore partito di opposizione, il Pci, un rapporto di grande sintonia personale e parlamentare, sopravvissuto non a caso anche alla breve fase politica in cui egli guidò, fra il 1972 e il 1973, un governo con i liberali di Giovanni Malagodi al posto dei socialisti di Giacomo Mancini.

Fu proprio negli anni di Andreotti alla testa del gruppo democristiano che maturò e fu varata una significativa riforma del regolamento della Camera sostanzialmente a quattro mani: le altre due furono quelle del capogruppo comunista Pietro Ingrao. Si deve anche o soprattutto a quei rapporti  politici e alla sua padronanza dei meccanismi parlamentari se nel 1976, dopo un turno elettorale conclusosi con due vincitori -come disse Moro parlando appunto del suo partito e del Pci- incapaci ciascuno di realizzare una maggioranza contro l’altro e condannati quindi ad accordarsi per garantire la tenuta della democrazia, la Dc propose e i comunisti accettarono il ritorno di Andreotti a Palazzo Chigi. Erano tempi anche di grave crisi economica e di ordine pubblico.

politici e alla sua padronanza dei meccanismi parlamentari se nel 1976, dopo un turno elettorale conclusosi con due vincitori -come disse Moro parlando appunto del suo partito e del Pci- incapaci ciascuno di realizzare una maggioranza contro l’altro e condannati quindi ad accordarsi per garantire la tenuta della democrazia, la Dc propose e i comunisti accettarono il ritorno di Andreotti a Palazzo Chigi. Erano tempi anche di grave crisi economica e di ordine pubblico.

Andreotti guidò fra il 1976 e la fine dell’orribile 1978 -orribile davvero, col rapimento di Moro e il suo barbaro assassinio per mano delle brigate rosse- non uno ma due governi di cosiddetta solidarietà nazionale, entrambi monocolori democristiani: uno sostenuto dai comunisti con l’astensione e l’altro con tanto di voto di fiducia negoziato su un programma. E curiosamente, ma non troppo considerando la sua abilità, tramontata la collaborazione parlamentare col Pci vissuta con particolare sofferenza dal Psi di Bettino Craxi, toccò proprio ad Andreotti guidare le ultime due edizioni del cosiddetto pentapartito condizionato dai socialisti. E prima ancora era toccato proprio ad Andreotti il ruolo di ministro degli Esteri di Craxi, dal 1983 al 1987, gestendo insieme vicende assai complesse: a cominciare dal sequestro palestinese della nave Achille Lauro nelle acque del Mediterraneo e dallo scontro con la Casa Bianca di Ronald Reagan, nella notte di Sigonella, per la cattura dei responsabili. Tutto poi si sarebbe infranto, insieme con la prima Repubblica, contro gli scogli giudiziari di Tangentopoli, e trappole annesse.

le ultime due edizioni del cosiddetto pentapartito condizionato dai socialisti. E prima ancora era toccato proprio ad Andreotti il ruolo di ministro degli Esteri di Craxi, dal 1983 al 1987, gestendo insieme vicende assai complesse: a cominciare dal sequestro palestinese della nave Achille Lauro nelle acque del Mediterraneo e dallo scontro con la Casa Bianca di Ronald Reagan, nella notte di Sigonella, per la cattura dei responsabili. Tutto poi si sarebbe infranto, insieme con la prima Repubblica, contro gli scogli giudiziari di Tangentopoli, e trappole annesse.

Lo stesso Andreotti, sopravvissuto alle varie “guerre puniche” -come lui le chiamava ironicamente- attribuitegli dagli avversari di turno, passando dall’affare petroli a quello della P2 e a Sindona, solo per citarne alcune, dovette subire i già ricordati undici anni di processo per mafia. Eppure nel 1992, nella corsa al Quirinale interrotta dalla strage mafiosa di Capaci, egli stette, o sembrò, sul punto di arrivare sul colle più alto di Roma.

L’allora suo portavoce Pio Mastrobuoni racconta ancora agli amici della tarda serata in cui, affacciatosi allo studio di Andreotti per chiedergli se fra le soluzioni “istituzionali” annunciate per il Quirinale dopo quella strage potesse essere considerata anche la sua, essendo lui presidente del Consiglio, si sentì anticipare dal suo rassegnatissimo capo l’epilogo che stava maturando dietro le quinte. Stava maturando, in particolare, la promozione del presidente della Camera Oscar Luigi Scalfaro, preferito dai comunisti sul Colle al presidente del Senato Giovanni Spadolini, che pure aveva già cominciato a predisporre il discorso di insediamento, perché con Scalfaro al Quirinale sarebbe stata spianata la strada di Giorgio Napolitano al vertice di Montecitorio.

E pensare che una volta, quando gli chiesi, negli anni ancora verdi della sua carriera politica, a quale carica aspirasse di più fra quelle mai avute -segreteria del partito e Presidenza della Repubblica- Andreotti mi disse: “Presidente della Camera”.

Per un pelo, non essendo più alla Camera, Andreotti mancò la presidenza del Senato nel 2006, due anni dopo l’epilogo pur ibrido del processo di mafia e sette prima della morte. Ne fu proposta la candidatura anche da Silvio Berlusconi a garanzia del centrodestra e del centrosinistra, che avevano quasi pareggiato elettoralmente. Ma Romano Prodi, che aveva prenotato Palazzo Chigi per il suo secondo passaggio, breve e sfortunato quanto il primo, non ne volle sapere. E alla presidenza di Palazzo Madama fu eletto Franco Marini, uno dei pochi seguaci del compianto Carlo Donat-Cattin che con Andreotti aveva saputo andare sempre d’accordo nella Dc, sino a ereditarne il ruolo di capolista a Roma nelle elezioni politiche del 1992: le ultime della prima Repubblica. Alle quali Andreotti, abitualmente supervotato, non aveva avuto bisogno di partecipare perché ormai senatore a vita, nominato nel 1991 dal capo dello Stato Francesco Cossiga avendo “illustrato la Patria per altissimi meriti”, secondo la formula solenne dell’articolo 59 della Costituzione.

nella Dc, sino a ereditarne il ruolo di capolista a Roma nelle elezioni politiche del 1992: le ultime della prima Repubblica. Alle quali Andreotti, abitualmente supervotato, non aveva avuto bisogno di partecipare perché ormai senatore a vita, nominato nel 1991 dal capo dello Stato Francesco Cossiga avendo “illustrato la Patria per altissimi meriti”, secondo la formula solenne dell’articolo 59 della Costituzione.

Pubblicato su Il Dubbio

parte dell’Eliseo. Dove il presidente Emmanuel Macron, pur negando a parole ogni carattere ritorsivo della sua iniziativa, ha fatto scattare in 48 ore a Bruxelles, con l’appoggio dei tedeschi, una procedura quanto meno di disturbo contro la pur concordata acquisizione dei Cantieri francesi dell’Atlantico da parte della Fincantieri italiana. Un genio, questo Di Maio, per quanto alla rovescia.

parte dell’Eliseo. Dove il presidente Emmanuel Macron, pur negando a parole ogni carattere ritorsivo della sua iniziativa, ha fatto scattare in 48 ore a Bruxelles, con l’appoggio dei tedeschi, una procedura quanto meno di disturbo contro la pur concordata acquisizione dei Cantieri francesi dell’Atlantico da parte della Fincantieri italiana. Un genio, questo Di Maio, per quanto alla rovescia. le loro abitudini contro i salvataggi delle banche compiute dai governi degli odiati Matteo Renzi e Paolo Gentiloni e l’operazione appena eseguita dal loro partito. E per giunta adottando, da parte dell’illustre professore di diritto e avvocato civilista Conte, pizzicato anche per questo da un titolo sarcastico del manifesto, un decreto legge copiato da quello usato dagli avversari, e bistrattato, per salvare a suo tempo il Monte dei Paschi di Siena.

le loro abitudini contro i salvataggi delle banche compiute dai governi degli odiati Matteo Renzi e Paolo Gentiloni e l’operazione appena eseguita dal loro partito. E per giunta adottando, da parte dell’illustre professore di diritto e avvocato civilista Conte, pizzicato anche per questo da un titolo sarcastico del manifesto, un decreto legge copiato da quello usato dagli avversari, e bistrattato, per salvare a suo tempo il Monte dei Paschi di Siena.  stesso Conte e il vice presidente leghista del Consiglio e ministro dell’Interno Matteo Salvini sull’ennesima vicenda dei profughi bloccati in mare e, più in generale, su sicurezza e immigrazione. Alla cui disciplina si è voluto procedere con una nuova legge che doveva servire a stringere le maglie ma è stata fatta così poco avvedutamente da finire sui binari allestiti da un bel po’ di regioni per un viaggio diretto, senza fermate, alla Corte Costituzionale.

stesso Conte e il vice presidente leghista del Consiglio e ministro dell’Interno Matteo Salvini sull’ennesima vicenda dei profughi bloccati in mare e, più in generale, su sicurezza e immigrazione. Alla cui disciplina si è voluto procedere con una nuova legge che doveva servire a stringere le maglie ma è stata fatta così poco avvedutamente da finire sui binari allestiti da un bel po’ di regioni per un viaggio diretto, senza fermate, alla Corte Costituzionale.

regionale siciliano, la mattina della Befana del 1980 fu ucciso sotto casa a Palermo, crivellato di colpi di pistola dentro la macchina con cui, sprovvisto volontariamente di scorta in quel giorno di festa, stava recandosi a messa con la famiglia. A sparargli fu un sicario probabilmente di destra assoldato dalla mafia e aiutato da complici.

regionale siciliano, la mattina della Befana del 1980 fu ucciso sotto casa a Palermo, crivellato di colpi di pistola dentro la macchina con cui, sprovvisto volontariamente di scorta in quel giorno di festa, stava recandosi a messa con la famiglia. A sparargli fu un sicario probabilmente di destra assoldato dalla mafia e aiutato da complici. anniversario per il quale sono state allestite due mostre celebrative nella Biblioteca del Senato intestata a Giovanni Spadolini e, sempre a Roma, nel complesso monumentale della Chiesa di San Salvatore in Lauro.

anniversario per il quale sono state allestite due mostre celebrative nella Biblioteca del Senato intestata a Giovanni Spadolini e, sempre a Roma, nel complesso monumentale della Chiesa di San Salvatore in Lauro.  dall’accusa di concorso esterno in associazione mafiosa ma prescritto per l’accusa di associazione a delinquere in relazione a fatti accaduti sino al 1980, proprio l’anno dell’assassinio di Piersanti Mattarella- ha voluto partecipare sul Fatto Quotidiano al ricordo di Belzebù, il più celebre e demoniaco dei soprannomi di Andreotti, con un articolo che sembra una requisitoria in morte.

dall’accusa di concorso esterno in associazione mafiosa ma prescritto per l’accusa di associazione a delinquere in relazione a fatti accaduti sino al 1980, proprio l’anno dell’assassinio di Piersanti Mattarella- ha voluto partecipare sul Fatto Quotidiano al ricordo di Belzebù, il più celebre e demoniaco dei soprannomi di Andreotti, con un articolo che sembra una requisitoria in morte.  scritto Caselli, sempre in riferimento alla sentenza d’appello per la parte prescritta degli addebiti- elementi utili a far luce sull’omicidio di cui era venuto a conoscenza in dipendenza dei suoi diretti contatti con i mafiosi”. Ne derivò un contributo “al rafforzamento dell’organizzazione criminale inducendo negli affiliati anche per la sua autorevolezza politica -ha sempre scritto Caselli- il sentimento di essere protetti al più alto livello del potere legale”.

scritto Caselli, sempre in riferimento alla sentenza d’appello per la parte prescritta degli addebiti- elementi utili a far luce sull’omicidio di cui era venuto a conoscenza in dipendenza dei suoi diretti contatti con i mafiosi”. Ne derivò un contributo “al rafforzamento dell’organizzazione criminale inducendo negli affiliati anche per la sua autorevolezza politica -ha sempre scritto Caselli- il sentimento di essere protetti al più alto livello del potere legale”. Francesco Cossiga a senatore a vita avendo “illustrato la Patria -dice l’articolo 59 della Costituzione- nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario”. Stupisce davvero questa omissione di Caselli ancor più di quanto possa stupire la sua ostinazione di accusatore di un uomo che pure viene voglia francamente di rimpiangere davanti alle prove date dai suoi successori al governo del Paese, o semplicemente nelle aule parlamentari.

Francesco Cossiga a senatore a vita avendo “illustrato la Patria -dice l’articolo 59 della Costituzione- nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario”. Stupisce davvero questa omissione di Caselli ancor più di quanto possa stupire la sua ostinazione di accusatore di un uomo che pure viene voglia francamente di rimpiangere davanti alle prove date dai suoi successori al governo del Paese, o semplicemente nelle aule parlamentari.

il 14 gennaio prossimo. E ce l’avrebbe fatta a tagliare vivo il traguardo del secolo se non gli fosse toccato di vivere l’ultimo tratto della sua lunga esistenza e carriera politica nell’amarezza di un “prescritto”. Così ne parlano ancora i suoi avversari a causa della conclusione ibrida, diciamo così, del processo per mafia subìto fra il 1993 e il 2004: undici anni durante i quali egli si divise, con la puntualità che lo distingueva, fra gli impegni parlamentari e quelli di imputato.

il 14 gennaio prossimo. E ce l’avrebbe fatta a tagliare vivo il traguardo del secolo se non gli fosse toccato di vivere l’ultimo tratto della sua lunga esistenza e carriera politica nell’amarezza di un “prescritto”. Così ne parlano ancora i suoi avversari a causa della conclusione ibrida, diciamo così, del processo per mafia subìto fra il 1993 e il 2004: undici anni durante i quali egli si divise, con la puntualità che lo distingueva, fra gli impegni parlamentari e quelli di imputato. di Torino, che ancora si vanta di avere indagato e fatto processare il politico fra i più famosi d’Italia. E non certo colpito da una damnatio memoriae neroniana, visto che nel centenario della sua nascita, quasi coincidente con quello appena celebrato dell’aula di Montecitorio realizzata da Ernesto Basile, gli sono dedicate due mostre: una nella Biblioteca Spadolini del Senato e un’altra nel complesso monumentale di San Salvatore in Lauro. Più che dimenticarlo, molti rimpiangono Andreotti, viste anche le prove date da molti dei suoi successori politici.

di Torino, che ancora si vanta di avere indagato e fatto processare il politico fra i più famosi d’Italia. E non certo colpito da una damnatio memoriae neroniana, visto che nel centenario della sua nascita, quasi coincidente con quello appena celebrato dell’aula di Montecitorio realizzata da Ernesto Basile, gli sono dedicate due mostre: una nella Biblioteca Spadolini del Senato e un’altra nel complesso monumentale di San Salvatore in Lauro. Più che dimenticarlo, molti rimpiangono Andreotti, viste anche le prove date da molti dei suoi successori politici. del segretario democristiano, si adoperò con destrezza e successo per l’elezione al Quirinale di un collega di partito di sinistra come il presidente della Camera Giovanni Gronchi, definito dal leader socialdemocratico Giuseppe Saragat “il Peron di Pontedera”, la città toscana dove Gronchi appunto era nato.

del segretario democristiano, si adoperò con destrezza e successo per l’elezione al Quirinale di un collega di partito di sinistra come il presidente della Camera Giovanni Gronchi, definito dal leader socialdemocratico Giuseppe Saragat “il Peron di Pontedera”, la città toscana dove Gronchi appunto era nato. imporre ai parlamentari democristiani la pubblica astensione: essi dovettero sfilare più volte davanti alle urne di Montecitorio senza deporvi alcuna sceda, mentre dietro le quinte si trattava per un cosiddetto “cambio di cavallo”. L’unico a sottrarsi a quel rito umiliante fu l’ormai ex presidente della Repubblica Giovanni Gronchi votando dichiaratamente per Aldo Moro.

imporre ai parlamentari democristiani la pubblica astensione: essi dovettero sfilare più volte davanti alle urne di Montecitorio senza deporvi alcuna sceda, mentre dietro le quinte si trattava per un cosiddetto “cambio di cavallo”. L’unico a sottrarsi a quel rito umiliante fu l’ormai ex presidente della Repubblica Giovanni Gronchi votando dichiaratamente per Aldo Moro. politici e alla sua padronanza dei meccanismi parlamentari se nel 1976, dopo un turno elettorale conclusosi con due vincitori -come disse Moro parlando appunto del suo partito e del Pci- incapaci ciascuno di realizzare una maggioranza contro l’altro e condannati quindi ad accordarsi per garantire la tenuta della democrazia, la Dc propose e i comunisti accettarono il ritorno di Andreotti a Palazzo Chigi. Erano tempi anche di grave crisi economica e di ordine pubblico.

politici e alla sua padronanza dei meccanismi parlamentari se nel 1976, dopo un turno elettorale conclusosi con due vincitori -come disse Moro parlando appunto del suo partito e del Pci- incapaci ciascuno di realizzare una maggioranza contro l’altro e condannati quindi ad accordarsi per garantire la tenuta della democrazia, la Dc propose e i comunisti accettarono il ritorno di Andreotti a Palazzo Chigi. Erano tempi anche di grave crisi economica e di ordine pubblico. le ultime due edizioni del cosiddetto pentapartito condizionato dai socialisti. E prima ancora era toccato proprio ad Andreotti il ruolo di ministro degli Esteri di Craxi, dal 1983 al 1987, gestendo insieme vicende assai complesse: a cominciare dal sequestro palestinese della nave Achille Lauro nelle acque del Mediterraneo e dallo scontro con la Casa Bianca di Ronald Reagan, nella notte di Sigonella, per la cattura dei responsabili. Tutto poi si sarebbe infranto, insieme con la prima Repubblica, contro gli scogli giudiziari di Tangentopoli, e trappole annesse.

le ultime due edizioni del cosiddetto pentapartito condizionato dai socialisti. E prima ancora era toccato proprio ad Andreotti il ruolo di ministro degli Esteri di Craxi, dal 1983 al 1987, gestendo insieme vicende assai complesse: a cominciare dal sequestro palestinese della nave Achille Lauro nelle acque del Mediterraneo e dallo scontro con la Casa Bianca di Ronald Reagan, nella notte di Sigonella, per la cattura dei responsabili. Tutto poi si sarebbe infranto, insieme con la prima Repubblica, contro gli scogli giudiziari di Tangentopoli, e trappole annesse. nella Dc, sino a ereditarne il ruolo di capolista a Roma nelle elezioni politiche del 1992: le ultime della prima Repubblica. Alle quali Andreotti, abitualmente supervotato, non aveva avuto bisogno di partecipare perché ormai senatore a vita, nominato nel 1991 dal capo dello Stato Francesco Cossiga avendo “illustrato la Patria per altissimi meriti”, secondo la formula solenne dell’articolo 59 della Costituzione.

nella Dc, sino a ereditarne il ruolo di capolista a Roma nelle elezioni politiche del 1992: le ultime della prima Repubblica. Alle quali Andreotti, abitualmente supervotato, non aveva avuto bisogno di partecipare perché ormai senatore a vita, nominato nel 1991 dal capo dello Stato Francesco Cossiga avendo “illustrato la Patria per altissimi meriti”, secondo la formula solenne dell’articolo 59 della Costituzione.

chiusi i porti italiani, e vanificando così la disponibilità del presidente del Consiglio Giuseppe Conte e dell’altro vice presidente Luigi Di Maio ad accogliere in Italia anche qualche nucleo familiare completo, e non solo donne e bambini originariamente proposti, cresce il numero delle regioni tentate dal ricorso alla Corte Costituzionale contro il provvedimento che il Viminale si è arroccato a difendere dalle resistenze e desistenze dei sindaci “traditori”.

chiusi i porti italiani, e vanificando così la disponibilità del presidente del Consiglio Giuseppe Conte e dell’altro vice presidente Luigi Di Maio ad accogliere in Italia anche qualche nucleo familiare completo, e non solo donne e bambini originariamente proposti, cresce il numero delle regioni tentate dal ricorso alla Corte Costituzionale contro il provvedimento che il Viminale si è arroccato a difendere dalle resistenze e desistenze dei sindaci “traditori”. Stampa l’ex presidente, e perciò presidente emerito, della stessa Corte Costituzionale Ugo De Siervo. Il quale peraltro ha dubitato della costituzionalità della “vasta ed eterogenea” legge che porta il nome di Salvini anche per aspetti e contenuti diversi da quelli evocati da regioni e comuni per le loro competenze in materia di assistenza e di accoglienza.

Stampa l’ex presidente, e perciò presidente emerito, della stessa Corte Costituzionale Ugo De Siervo. Il quale peraltro ha dubitato della costituzionalità della “vasta ed eterogenea” legge che porta il nome di Salvini anche per aspetti e contenuti diversi da quelli evocati da regioni e comuni per le loro competenze in materia di assistenza e di accoglienza.

messaggio televisivo di Capodanno, ha fatto un’incursione elettorale in Abruzzo, dove si voterà fra poco per il rinnovo dell’amministrazione regionale, si è severamente rifiutato di acquistare una mercanzia propostagli da un immigrato, ha mandato a mangiare un po’ di nutella qualcuno che protestava ed ha ringraziato i sindaci “traditori” per i voti che incautamente gli starebbero procurando con la loro disobbedienza praticata o minacciata. E se perdesse la causa, diciamo così, davanti alla Corte Costituzionale con la bocciatura delle norme che impediscono, fra l’altro, l’iscrizione alle anagrafi comunali dei migranti residenti e provvisti di un permesso di soggiorno, con tutti gli effetti relativi? Ciò accadrebbe -gli ha fatto rispondere con tanto di virgolette il Corriere della Sera- “tra diversi mesi, di certo dopo le elezioni europee”.

messaggio televisivo di Capodanno, ha fatto un’incursione elettorale in Abruzzo, dove si voterà fra poco per il rinnovo dell’amministrazione regionale, si è severamente rifiutato di acquistare una mercanzia propostagli da un immigrato, ha mandato a mangiare un po’ di nutella qualcuno che protestava ed ha ringraziato i sindaci “traditori” per i voti che incautamente gli starebbero procurando con la loro disobbedienza praticata o minacciata. E se perdesse la causa, diciamo così, davanti alla Corte Costituzionale con la bocciatura delle norme che impediscono, fra l’altro, l’iscrizione alle anagrafi comunali dei migranti residenti e provvisti di un permesso di soggiorno, con tutti gli effetti relativi? Ciò accadrebbe -gli ha fatto rispondere con tanto di virgolette il Corriere della Sera- “tra diversi mesi, di certo dopo le elezioni europee”.  le norme contestate, Salvini è tornato a chiudere a modo suo anche la falla apertagli in mare dal vice presidente grillino del Consiglio Luigi Di Maio. Che ha offerto, per quanto inutilmente, l’accoglienza alle donne e ai bambini bloccati da più di due settimane, con i loro uomini, su una nave di profughi respinta da Malta. “In materia di migranti decido io”, ha detto Salvini. Che, tornando ai sindaci protestatari e alla decisione del presidente del Consiglio di ricevere a Palazzo Chigi una delegazione dell’associazione nazionale dei Comuni, ha avvertito: “A quella riunione io non vado”.

le norme contestate, Salvini è tornato a chiudere a modo suo anche la falla apertagli in mare dal vice presidente grillino del Consiglio Luigi Di Maio. Che ha offerto, per quanto inutilmente, l’accoglienza alle donne e ai bambini bloccati da più di due settimane, con i loro uomini, su una nave di profughi respinta da Malta. “In materia di migranti decido io”, ha detto Salvini. Che, tornando ai sindaci protestatari e alla decisione del presidente del Consiglio di ricevere a Palazzo Chigi una delegazione dell’associazione nazionale dei Comuni, ha avvertito: “A quella riunione io non vado”.  cittadinanza e l’accesso anticipato alla pensione, infilando alle due conquiste gialloverdi la maglia alquanto stretta dei conti negoziata con l’Unione Europea e approvata dal Parlamento con “la grave compressione d’esame” lamentata da Mattarella la sera di San Silvestro. La Befana farà un po’ di fatica a fare scambiare il carbone per cioccolata dagli elettori grillini e leghisti.

cittadinanza e l’accesso anticipato alla pensione, infilando alle due conquiste gialloverdi la maglia alquanto stretta dei conti negoziata con l’Unione Europea e approvata dal Parlamento con “la grave compressione d’esame” lamentata da Mattarella la sera di San Silvestro. La Befana farà un po’ di fatica a fare scambiare il carbone per cioccolata dagli elettori grillini e leghisti.

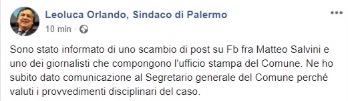

di politici e magistrati, da Giulio Andreotti a Giovanni Falcone, ha portato la sfida a Salvini anche all’insolito livello, diciamo così, disciplinare e interdittivo. In particolare, egli ha chiesto alla Segreteria Generale del Palazzo delle Aquile di valutare provvedimenti a carico di un giornalista dell’ufficio stampa del Comune che aveva scambiato un post su facebook col ministro dell’Interno.

di politici e magistrati, da Giulio Andreotti a Giovanni Falcone, ha portato la sfida a Salvini anche all’insolito livello, diciamo così, disciplinare e interdittivo. In particolare, egli ha chiesto alla Segreteria Generale del Palazzo delle Aquile di valutare provvedimenti a carico di un giornalista dell’ufficio stampa del Comune che aveva scambiato un post su facebook col ministro dell’Interno.

lasciandoli soli a inveire contro i sindaci “spottisti elettorali” e “traditori” -o “banditi” nella versione sarcastica ricavatane nel titolo di copertina dal manifesto– che rifiutano l’applicazione di una parte della recente legge su sicurezza e immigrazione. E’ quella che impedisce, con tutte le relative conseguenze, l’iscrizione all’anagrafe degli stranieri residenti, anche se provvisti di un permesso di soggiorno.

lasciandoli soli a inveire contro i sindaci “spottisti elettorali” e “traditori” -o “banditi” nella versione sarcastica ricavatane nel titolo di copertina dal manifesto– che rifiutano l’applicazione di una parte della recente legge su sicurezza e immigrazione. E’ quella che impedisce, con tutte le relative conseguenze, l’iscrizione all’anagrafe degli stranieri residenti, anche se provvisti di un permesso di soggiorno.  sindaci. Ed ha accolto la richiesta di un incontro e confronto avanzata dall’associazione nazionale dei Comuni, aprendo così quel “tavolo” contemporaneamente escluso dal ministro dell’Interno fra un’aranciata e l’altra ostentata davanti all’obiettivo del suo telefonino.

sindaci. Ed ha accolto la richiesta di un incontro e confronto avanzata dall’associazione nazionale dei Comuni, aprendo così quel “tavolo” contemporaneamente escluso dal ministro dell’Interno fra un’aranciata e l’altra ostentata davanti all’obiettivo del suo telefonino.  ormai della rivolta, si è aggiunta quella -per esempio- dell’ex ministro forzista dell’Interno Claudio Scajola, ora sindaco di Imperia. Col quale Silvio Berlusconi ha conservato buoni rapporti anche dopo la rottura consumatasi in Liguria per la sua candidatura a sindaco, vincente ma contrastata dal governatore forzista della regione Giovanni Toti.

ormai della rivolta, si è aggiunta quella -per esempio- dell’ex ministro forzista dell’Interno Claudio Scajola, ora sindaco di Imperia. Col quale Silvio Berlusconi ha conservato buoni rapporti anche dopo la rottura consumatasi in Liguria per la sua candidatura a sindaco, vincente ma contrastata dal governatore forzista della regione Giovanni Toti.

La storia della gestazione anomala del decreto Salvini -chiamiamolo così- emanato con una lettera di accompagnamento del capo dello Stato per niente formale o burocratica, pur al netto della conversione del decreto con legge approvata definitivamente dal Parlamento il primo dicembre e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica due giorni dopo, conferma il detto popolare sui nodi che prima o dopo arrivano tutti al pettine.

La storia della gestazione anomala del decreto Salvini -chiamiamolo così- emanato con una lettera di accompagnamento del capo dello Stato per niente formale o burocratica, pur al netto della conversione del decreto con legge approvata definitivamente dal Parlamento il primo dicembre e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica due giorni dopo, conferma il detto popolare sui nodi che prima o dopo arrivano tutti al pettine.

costo di interpretazioni opportunistiche, è passata ingiustamente inosservata una lettera del presidente grillino della Camera al Sole-24 Ore, Roberto Fico. Che, computer o penna in mano, l’ha scritta con grande coraggio o disinvoltura politica, come preferite, visto che essa ripropone “la centralità del Parlamento” -anche nel titolo del quotidiano della Confindustria- pur dopo la “grande compressione” dell’esame parlamentare, appunto, del bilancio. Così l’ha definita il capo dello Stato in un passaggio pur fuggevole del discorso televisivo di San Silvestro a reti unificate, e l’ha ammessa lo stesso Fico. Il quale di suo ci ha messo soltanto l’aggettivo “dolorosa”, al posto di “grande”.

costo di interpretazioni opportunistiche, è passata ingiustamente inosservata una lettera del presidente grillino della Camera al Sole-24 Ore, Roberto Fico. Che, computer o penna in mano, l’ha scritta con grande coraggio o disinvoltura politica, come preferite, visto che essa ripropone “la centralità del Parlamento” -anche nel titolo del quotidiano della Confindustria- pur dopo la “grande compressione” dell’esame parlamentare, appunto, del bilancio. Così l’ha definita il capo dello Stato in un passaggio pur fuggevole del discorso televisivo di San Silvestro a reti unificate, e l’ha ammessa lo stesso Fico. Il quale di suo ci ha messo soltanto l’aggettivo “dolorosa”, al posto di “grande”.  Maria Elisabetta Alberti Casellati. Sarebbe bastato che entrambi, nell’autonomo esercizio delle loro funzioni, si fossero prodigati a sostenere davanti alle preoccupazioni espresse o attribuite all’illustrissimo signor presidente della Repubblica che sarebbe stato meglio ricorrere a qualche settimana di cosiddetto esercizio provvisorio, regolarmente previsto e disciplinato dalla Costituzione, piuttosto che approvare il bilancio in quel modo non chiesto ma imposto dal governo.

Maria Elisabetta Alberti Casellati. Sarebbe bastato che entrambi, nell’autonomo esercizio delle loro funzioni, si fossero prodigati a sostenere davanti alle preoccupazioni espresse o attribuite all’illustrissimo signor presidente della Repubblica che sarebbe stato meglio ricorrere a qualche settimana di cosiddetto esercizio provvisorio, regolarmente previsto e disciplinato dalla Costituzione, piuttosto che approvare il bilancio in quel modo non chiesto ma imposto dal governo.  che è accaduto nella ormai scorsa e cosiddetta sessione di bilancio, che la centralità del

che è accaduto nella ormai scorsa e cosiddetta sessione di bilancio, che la centralità del  Parlamento sia destinata ad essere intesa solo in senso fisico, non più politico e istituzionale. Per essere nel centro di Roma, da dove tanti anni fa volevano “decentrarle” all’Eur, le sedi della Camera e del Senato sicuramente ci sono ancora. I palazzi, rispettivamente, di Montecitorio e di Palazzo Madama, fanno sempre la loro bella e imponente figura.

Parlamento sia destinata ad essere intesa solo in senso fisico, non più politico e istituzionale. Per essere nel centro di Roma, da dove tanti anni fa volevano “decentrarle” all’Eur, le sedi della Camera e del Senato sicuramente ci sono ancora. I palazzi, rispettivamente, di Montecitorio e di Palazzo Madama, fanno sempre la loro bella e imponente figura.