Come ha detto con sorprendente levità Matteo Salvini commentando le condizioni della maggioranza gialloverde dopo le votazioni al Senato sulla Tav, “qualcosa si è rotto” anche nei rapporti fra i grillini e i “dorotei” del Pd, come io chiamo -e vi spiegherò perché- quelli che da qualche tempo coltivano più o meno apertamente la speranza di potersi inserire nelle tensioni fra grillini e leghisti per aiutare i primi a fare a meno dei secondi, sostituendoli col maggiore partito della sinistra.

Nelle votazioni parlamentari sulla realizzazione della linea ferroviaria per il trasporto ad alta velocità delle merci dalla Francia all’Italia il Pd si è ritrovato non con i grillini ma con i leghisti. E ben poco sarebbe cambiato se i nuovi “dorotei” fossero riusciti a strappare al loro partito la decisione di disertare tutte le votazioni per non confondersi, appunto, con i leghisti. La mozione grillina per un no alla Tav formalmente attribuito al Parlamento e non al governo, nello specioso tentativo di lasciare fuori dalla contesa il presidente del Consiglio schieratosi per il sì, sarebbe stata ugualmente bocciata.

A salvare i rapporti fra i “dorotei” del Pd e i grillini difficilmente basterà il rammarico espresso per la gestione del passaggio parlamentare dall’ex capogruppo del Pd al Senato e ora tesoriere del partito, Luigi Zanda. Che rappresenta la corrente di Dario Franceschini nella delegazione incaricata recentemente dalla direzione del partito di seguire gli sviluppi della situazione politica nella speranza di una crisi.

I “dorotei” piddini hanno dovuto ingoiare non solo la partecipazione alle votazioni, ma anche una modifica, all’ultimo momento, della mozione del loro gruppo, a favore della Tav, per consentire ai leghisti di approvarla interamente. E’ stato eliminato, in particolare, un passaggio polemico verso il governo, che avrebbe comportato la votazione del documento per parti separate.

Ma perché chiamo “dorotei” i piddini favorevoli, pur con varie sfumature o modalità, ad un’intesa con i grillini, con o senza la condizione di un preventivo passaggio elettorale? Che è stata posta dal segretario del partito Zingaretti nel tentativo di ridurre le tensioni interne e di scongiurare il disegno di una scissione attribuito, a torto o a ragione, a Matteo Renzi.

I “dorotei”, dal nome della santa protettrice delle suore nel cui convento si riunirono a Roma, nacquero come corrente della Dc nel 1959 per rivolta contro Amintore Fanfani, formalmente accusato di volere correre troppo verso i socialisti, superando il centrismo degli anni degasperiani, ma in realtà inviso per una certa bulimia di potere. Essa era stata avvertita nella decisione presa dal segretario della Dc, dopo il successo elettorale del 1958, di fare anche il presidente del Consiglio e il ministro degli Esteri.

A dimostrare che l’elemento distintivo dei “dorotei” fosse il potere, da conservare e insieme distribuire equamente fra di loro, e non la linea politica, fatta di programmi e di alleanze in un partito a  maggioranza relativa e non assoluta, fu il fatto che Aldo Moro, chiamato a succedere a Fanfani alla guida dello scudo crociato, non ripudiò per niente le aperture ai socialisti. Fu lui, anzi, a completare l’operazione politica di Fanfani con una più accorta gestione realizzando personalmente nel 1963 il primo governo di centro-sinistra “organico”, a partecipazione cioè dei socialisti, al posto dei liberali dei governi centristi e in aggiunta ai socialdemocratici e ai repubblicani.

maggioranza relativa e non assoluta, fu il fatto che Aldo Moro, chiamato a succedere a Fanfani alla guida dello scudo crociato, non ripudiò per niente le aperture ai socialisti. Fu lui, anzi, a completare l’operazione politica di Fanfani con una più accorta gestione realizzando personalmente nel 1963 il primo governo di centro-sinistra “organico”, a partecipazione cioè dei socialisti, al posto dei liberali dei governi centristi e in aggiunta ai socialdemocratici e ai repubblicani.

Nonostante si fosse guardato bene, visti i precedenti di Fanfani, dal cumulare troppe cariche lasciando la segreteria del partito all’amico di corrente Mariano Rumor, anche Moro finì per essere sospettato di volere rimanere troppo a lungo, e a tutti i costi, sulla scena da protagonista. Gli fu rimproverato dai colleghi di corrente di essere troppo aperto e tollerante con i socialisti, che pure non erano ancora quelli guidati dal volitivo e giovane Bettino Craxi, ma dall’anziano Pietro Nenni, e di averne anche favorito l’unificazione con i socialdemocratici. Di cui nella Dc temevano di fare le spese elettorali nel 1968, al rinnovo delle Camere.

Nonostante l’unificazione socialista fosse sostanzialmente fallita nelle urne, e destinata a dissolversi rapidamente anche a livello organizzativo, i “dorotei” pretesero dopo le elezioni la rimozione di Moro da Palazzo Chigi. Dove, pur di insediarsi al suo posto, Rumor offrì ai socialisti una edizione del centro-sinistra “più incisiva e coraggiosa”. Che tuttavia non bastò al Psi non più unificato, che reclamò poco dopo “equilibri più avanzati” ancora: tanto avanzati che il centro-sinistra non resse alla prova e si dissolse nelle emergenze della “solidarietà nazionale” col Pci e del terrorismo. Si passò negli anni Ottanta al “pentapartito”, comprensivo di liberali e socialisti, grazie alla svolta socialista di Craxi.

Ditemi voi, con questi precedenti, se sbaglio, o sbaglio più di tanto, a considerare “dorotei” quelli che nel Pd inseguono i grillini pur di recuperare il potere perduto con la sconfitta elettorale dell’anno scorso.

Publicato su Il Dubbio

e ora tesoriere del partito Luigi Zanda, un pezzo da novanta della corrente dell’ex ministro ed ex segretario Dario Franceschini. Che avrebbe preferito sottrarre il partito alla votazione sia per distinguersi dagli altri sì alla Tav sia per cercare addirittura di far prevalere la mozione grillina, scommettendo in questo caso su una crisi di governo promossa dai leghisti.

e ora tesoriere del partito Luigi Zanda, un pezzo da novanta della corrente dell’ex ministro ed ex segretario Dario Franceschini. Che avrebbe preferito sottrarre il partito alla votazione sia per distinguersi dagli altri sì alla Tav sia per cercare addirittura di far prevalere la mozione grillina, scommettendo in questo caso su una crisi di governo promossa dai leghisti. accusa la Lega di di volere più corpose “poltrone”, sia l’ulteriore ridimensionamento dei grillini all’interno della compagine ministeriale. Di cui Luigi Di Maio sarà probabilmente costretto anche a subire un rimaneggiamento, o rimpasto, ben più di quanto non avesse immaginato o messo nel conto con la batosta elettorale del 26 maggio.

accusa la Lega di di volere più corpose “poltrone”, sia l’ulteriore ridimensionamento dei grillini all’interno della compagine ministeriale. Di cui Luigi Di Maio sarà probabilmente costretto anche a subire un rimaneggiamento, o rimpasto, ben più di quanto non avesse immaginato o messo nel conto con la batosta elettorale del 26 maggio.  il manifesto, di due sottosegretari che, in rappresentanza dello stesso governo ma per conto dei grillini e dei leghisti, si sono rispettivamente rimessi all’esito della votazione e rivendicato il merito di avere sostenuto l’opera contestata dai grillini e alla fine riconosciuta vantaggiosa da Conte per i maggiori costi che sarebbero derivati dalla rinuncia.

il manifesto, di due sottosegretari che, in rappresentanza dello stesso governo ma per conto dei grillini e dei leghisti, si sono rispettivamente rimessi all’esito della votazione e rivendicato il merito di avere sostenuto l’opera contestata dai grillini e alla fine riconosciuta vantaggiosa da Conte per i maggiori costi che sarebbero derivati dalla rinuncia.  e ai costumi della parte più disinvolta della buonanima della Dc: quella che si riconosceva nella massima andreottiana del “meglio tirare a campare che tirare le cuoia”. Ma ciò -va detto- senza avere della buonanima di Andreotti la conoscenza della macchina dello Stato, la proverbiale arguzia, che ne faceva un monumento, e le relazioni internazionali, ben oltre il Tevere più o meno largo di spadoliniana memoria: un Tevere che in un Paese cattolico come l’Italia, dove Salvini ostenta crocifissi e rosari nei comizi, è decisamente più importante del Po venerato dalla Lega di Umberto Bossi.

e ai costumi della parte più disinvolta della buonanima della Dc: quella che si riconosceva nella massima andreottiana del “meglio tirare a campare che tirare le cuoia”. Ma ciò -va detto- senza avere della buonanima di Andreotti la conoscenza della macchina dello Stato, la proverbiale arguzia, che ne faceva un monumento, e le relazioni internazionali, ben oltre il Tevere più o meno largo di spadoliniana memoria: un Tevere che in un Paese cattolico come l’Italia, dove Salvini ostenta crocifissi e rosari nei comizi, è decisamente più importante del Po venerato dalla Lega di Umberto Bossi.

associative in vista della manovra fiscale d’autunno annessa al bilancio, alla fine hanno convalidato la prova di forza, la sfida e quant’altro al presidente del Consiglio, se non vi piace l’immagine dell’allenamento, mandando all’appuntamento le loro brave delegazioni.

associative in vista della manovra fiscale d’autunno annessa al bilancio, alla fine hanno convalidato la prova di forza, la sfida e quant’altro al presidente del Consiglio, se non vi piace l’immagine dell’allenamento, mandando all’appuntamento le loro brave delegazioni.  trascorsi dal 2 giugno, quando prima di volare per un viaggio in estremo Oriente egli minacciò le dimissioni se al ritorno non avesse trovato i suoi due vice, Luigi Di Maio e Salvini, in ordine alfabetico, finalmente d’accordo ad assumere le loro “responsabilità” adottando i “comportamenti conseguenti”.

trascorsi dal 2 giugno, quando prima di volare per un viaggio in estremo Oriente egli minacciò le dimissioni se al ritorno non avesse trovato i suoi due vice, Luigi Di Maio e Salvini, in ordine alfabetico, finalmente d’accordo ad assumere le loro “responsabilità” adottando i “comportamenti conseguenti”. rinfacciato la posizione o il ruolo di “prigionieri di se stessi” dopo avere deciso di evitare praticamente ad ogni costo il rischio delle elezioni anticipate rimanendo ai loro posti di governo, o aprendo ad un generoso rimpasto a favore dei leghisti, dopo avere perduto il 26 maggio metà dell’elettorato del 4 marzo dell’anno precedente.

rinfacciato la posizione o il ruolo di “prigionieri di se stessi” dopo avere deciso di evitare praticamente ad ogni costo il rischio delle elezioni anticipate rimanendo ai loro posti di governo, o aprendo ad un generoso rimpasto a favore dei leghisti, dopo avere perduto il 26 maggio metà dell’elettorato del 4 marzo dell’anno precedente.  chiedere a Salvini di andarsi a sedere tranquillamente sulla scalinata di Piazza di Spagna per attendere il suo turno a Palazzo Chigi come presidente del Consiglio. Egli rischierebbe la multa, come chi soccorre i migranti in mare, specie dopo il secondo decreto legge sulla sicurezza appena convertito definitivamente in legge dal Senato.

chiedere a Salvini di andarsi a sedere tranquillamente sulla scalinata di Piazza di Spagna per attendere il suo turno a Palazzo Chigi come presidente del Consiglio. Egli rischierebbe la multa, come chi soccorre i migranti in mare, specie dopo il secondo decreto legge sulla sicurezza appena convertito definitivamente in legge dal Senato.

i quali persino l’uomo del Pd che maggiormente l’avversa in pubblico. Che è l’ex segretario del partito ed ex presidente del Consiglio Matteo Renzi, felicemente in Colorado. Assenti naturalmente anche i cinque grillini irriducibilmente contrari al provvedimento.

i quali persino l’uomo del Pd che maggiormente l’avversa in pubblico. Che è l’ex segretario del partito ed ex presidente del Consiglio Matteo Renzi, felicemente in Colorado. Assenti naturalmente anche i cinque grillini irriducibilmente contrari al provvedimento. vantando la dimostrazione antigovernativa data, secondo lei, dai colleghi di partito rimasti in aula durante la votazione conclusiva per non fare scendere ulteriormente il cosiddetto quorum della maggioranza. Ma assenze ci sono state anche tra i forzisti, attraversati in questo periodo da una crisi più grave del solito, con l’annunciata o minacciata nascita di un nuovo partito guidato dal governatore della Liguria Giovanni Toti, che non muore certo dalla voglia di vedere Salvini in difficoltà.

vantando la dimostrazione antigovernativa data, secondo lei, dai colleghi di partito rimasti in aula durante la votazione conclusiva per non fare scendere ulteriormente il cosiddetto quorum della maggioranza. Ma assenze ci sono state anche tra i forzisti, attraversati in questo periodo da una crisi più grave del solito, con l’annunciata o minacciata nascita di un nuovo partito guidato dal governatore della Liguria Giovanni Toti, che non muore certo dalla voglia di vedere Salvini in difficoltà.

sulle assenze dei forzisti di Silvio Berlusconi e dei fratelli d’Italia di Giorgia Meloni nel momento in cui si voterà per la conversione finale del decreto sulla sicurezza da lui così fortemente voluto. La cui sorte è minacciata dai soliti mal di pancia sotto le 5 stelle, aggravatisi ultimamente con la rottura fra Di Maio e un fedelissimo di Davide Casaleggio e di Beppe Grillo: Max Bugnai.

sulle assenze dei forzisti di Silvio Berlusconi e dei fratelli d’Italia di Giorgia Meloni nel momento in cui si voterà per la conversione finale del decreto sulla sicurezza da lui così fortemente voluto. La cui sorte è minacciata dai soliti mal di pancia sotto le 5 stelle, aggravatisi ultimamente con la rottura fra Di Maio e un fedelissimo di Davide Casaleggio e di Beppe Grillo: Max Bugnai. mettendosi le mani fra i capelli che non ha, visto che non passa giorno senza che pure lui, come Matteo Renzi ai suoi tempi, debba registrare mugugni, scricchiolii e venti di scissione: stavolta soffiati dai renziani dispersisi all’ultimo congresso fra più gruppi ma rimasti uniti nel rifiuto di accordi o inciuci con i grillini, anche adesso che i numeri elettorali dei pentastellati fanno meno paura grazie alla dieta imposta loro da Salvini.

mettendosi le mani fra i capelli che non ha, visto che non passa giorno senza che pure lui, come Matteo Renzi ai suoi tempi, debba registrare mugugni, scricchiolii e venti di scissione: stavolta soffiati dai renziani dispersisi all’ultimo congresso fra più gruppi ma rimasti uniti nel rifiuto di accordi o inciuci con i grillini, anche adesso che i numeri elettorali dei pentastellati fanno meno paura grazie alla dieta imposta loro da Salvini.

marine di Salvini una storiaccia a puntate. Mancano solo le rituali dieci domande con le quali cercare di inchiodare il leader leghista alle sue responsabilità, di sapore anche penale, come ai tempi di Silvio Berlusconi accorso da presidente del Consiglio alla festa di compleanno di una ragazza che lo chiamava “papy”, in Campania.

marine di Salvini una storiaccia a puntate. Mancano solo le rituali dieci domande con le quali cercare di inchiodare il leader leghista alle sue responsabilità, di sapore anche penale, come ai tempi di Silvio Berlusconi accorso da presidente del Consiglio alla festa di compleanno di una ragazza che lo chiamava “papy”, in Campania. Capitaneria di Porto di Livorno destinato a diventare senatore del Movimento 5 Stelle, e ad esserne poi espulso, ordinò al comandante Francesco Schettino di risalire a bordo della sua nave da crociera. Dalla quale lo sventurato era sceso, autosoccorrendosi dopo averla fatta sbattere rovinosamente con un “inchino” contro uno scoglio dell’isola del Giglio, e lasciando ancora a bordo incolpevoli viaggiatori ed equipaggio.

Capitaneria di Porto di Livorno destinato a diventare senatore del Movimento 5 Stelle, e ad esserne poi espulso, ordinò al comandante Francesco Schettino di risalire a bordo della sua nave da crociera. Dalla quale lo sventurato era sceso, autosoccorrendosi dopo averla fatta sbattere rovinosamente con un “inchino” contro uno scoglio dell’isola del Giglio, e lasciando ancora a bordo incolpevoli viaggiatori ed equipaggio.  annessa e connessa, per cui il ministro è diventato ancora più “cazzaro” di quanto già non fosse stato definito più volte col consenso della magistratura, vista l’assoluzione guadagnatasi dal direttore Marco Travaglio nel tribunale di Milano non marittima.

annessa e connessa, per cui il ministro è diventato ancora più “cazzaro” di quanto già non fosse stato definito più volte col consenso della magistratura, vista l’assoluzione guadagnatasi dal direttore Marco Travaglio nel tribunale di Milano non marittima.

minimizzarle, mandando a dire a Salvini e, più in generale, ai leghisti: “Adesso prendiamoci i meriti delle cose fatte e continuiamo su questa strada”. Letteralmente: “su questa strada”, quella appunto delle liti quotidiane, dei messaggi e delle minacce trasversali, delle allusioni, degli sgambetti mediatici e parlamentari. Che i giornali riferirebbero con enfasi ingiusta e strumentale, allo scopo di “mettere zizzania” fra i sottoscrittori del famoso contratto di governo del cambiamento, come lo chiamarono l’anno scorso grillini e leghisti consegnandone la prima copia a Conte, professore di diritto e “avvocato del popolo”, secondo la sua stessa definizione. Che, designato in campagna elettorale come ministro della funzione pubblica di un ipotetico governo tutto a 5 stelle, fu promosso dopo le elezioni a presidente del Consiglio del governo bicolore gialloverde, con la partecipazione ingombrante del Carroccio.

minimizzarle, mandando a dire a Salvini e, più in generale, ai leghisti: “Adesso prendiamoci i meriti delle cose fatte e continuiamo su questa strada”. Letteralmente: “su questa strada”, quella appunto delle liti quotidiane, dei messaggi e delle minacce trasversali, delle allusioni, degli sgambetti mediatici e parlamentari. Che i giornali riferirebbero con enfasi ingiusta e strumentale, allo scopo di “mettere zizzania” fra i sottoscrittori del famoso contratto di governo del cambiamento, come lo chiamarono l’anno scorso grillini e leghisti consegnandone la prima copia a Conte, professore di diritto e “avvocato del popolo”, secondo la sua stessa definizione. Che, designato in campagna elettorale come ministro della funzione pubblica di un ipotetico governo tutto a 5 stelle, fu promosso dopo le elezioni a presidente del Consiglio del governo bicolore gialloverde, con la partecipazione ingombrante del Carroccio. al Foglio. Dove il Cavaliere, alla cui generosità

al Foglio. Dove il Cavaliere, alla cui generosità  il giornale fondato da Giuliano Ferrara deve la sua nascita ai tempi d’oro del centrodestra, continua ad essere avvertito come “l’amor nostro”, ha appena assicurato nella sua rubrica di prima pagina Andrea Marcenaro. Il quale però ha confessato che a seguire le evoluzioni berlusconiane, o “il sogno” di una destra “popolare senza essere populista”, come ha scritto il direttore Claudio Cerasa, gli è venuta “una botta di sonno”.

il giornale fondato da Giuliano Ferrara deve la sua nascita ai tempi d’oro del centrodestra, continua ad essere avvertito come “l’amor nostro”, ha appena assicurato nella sua rubrica di prima pagina Andrea Marcenaro. Il quale però ha confessato che a seguire le evoluzioni berlusconiane, o “il sogno” di una destra “popolare senza essere populista”, come ha scritto il direttore Claudio Cerasa, gli è venuta “una botta di sonno”.

cerca di liquidare le obbiezioni di Salvini, e della ministra leghista Giulia Bongiorno che lo fiancheggia come avvocato sotto tutti i punti di vista, riconducendole alla politica e agli interessi di Berlusconi, appunto, fornisce a quest’ultimo un argomento nella polemica con i dissidenti di Forza Italia, o come altro ha in testa di chiamare il suo partito il Cavaliere alla ricerca di un’Italia diversa da quella attuale. Che pure è nata o cresciuta, come preferite, grazie anche a lui che, bene o male, l’ha governata a più riprese, direttamente o indirettamente, per buona parte della cosiddetta Seconda Repubblica. E ciò senza parlare del sostegno da lui dato ad alcuni protagonisti della Prima Repubblica, quando era “solo” un imprenditore, con tre reti televisive a disposizione e contorni vari.

cerca di liquidare le obbiezioni di Salvini, e della ministra leghista Giulia Bongiorno che lo fiancheggia come avvocato sotto tutti i punti di vista, riconducendole alla politica e agli interessi di Berlusconi, appunto, fornisce a quest’ultimo un argomento nella polemica con i dissidenti di Forza Italia, o come altro ha in testa di chiamare il suo partito il Cavaliere alla ricerca di un’Italia diversa da quella attuale. Che pure è nata o cresciuta, come preferite, grazie anche a lui che, bene o male, l’ha governata a più riprese, direttamente o indirettamente, per buona parte della cosiddetta Seconda Repubblica. E ciò senza parlare del sostegno da lui dato ad alcuni protagonisti della Prima Repubblica, quando era “solo” un imprenditore, con tre reti televisive a disposizione e contorni vari. pubblici ministeri e giudici reclamata dai leghisti. Prima ancora che Berlusconi scendesse in politica, o vi salisse, come lui preferisce dire, la separazione delle carriere era stata condivisa da un magistrato come Giovanni Falcone. Non dico altro.

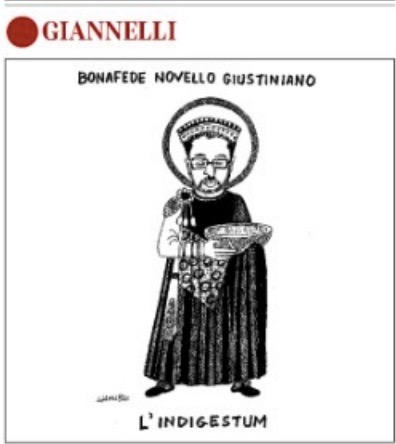

pubblici ministeri e giudici reclamata dai leghisti. Prima ancora che Berlusconi scendesse in politica, o vi salisse, come lui preferisce dire, la separazione delle carriere era stata condivisa da un magistrato come Giovanni Falcone. Non dico altro.  Di questo la ministra Bongiorno ha sicuramente maggiore esperienza di Bonafede come avvocato. E le è facile anche difendersi dall’accusa di volere boicottare le intercettazioni, limitandone la diffusione, dopo gli scontri avuti su questo terreno nelle scorse legislatura da esponente finiana del centrodestra proprio con l’odiato Berlusconi.

Di questo la ministra Bongiorno ha sicuramente maggiore esperienza di Bonafede come avvocato. E le è facile anche difendersi dall’accusa di volere boicottare le intercettazioni, limitandone la diffusione, dopo gli scontri avuti su questo terreno nelle scorse legislatura da esponente finiana del centrodestra proprio con l’odiato Berlusconi.

ministro dell’Interno Matteo Salvini, negli uffici del Ministero della Giustizia permette tutti i dubbi. E tutte le paure, viste anche le condizioni di precarietà, quanto meno, in cui si trascina il governo, fra minacce, annunci e rinvii di una crisi sullo sfondo di elezioni anticipate. Che potrebbero diventare funeste per chi le invoca per mostrare forza dai banchi delle opposizioni -a cominciare da Silvio Berlusconi, ora impegnato a trasferire la sua Forza Italia in un nuovo involucro chiamato L’Altra Italia– ma in realtà è il primo a sperare che vengano evitate con qualsiasi stratagemma.

ministro dell’Interno Matteo Salvini, negli uffici del Ministero della Giustizia permette tutti i dubbi. E tutte le paure, viste anche le condizioni di precarietà, quanto meno, in cui si trascina il governo, fra minacce, annunci e rinvii di una crisi sullo sfondo di elezioni anticipate. Che potrebbero diventare funeste per chi le invoca per mostrare forza dai banchi delle opposizioni -a cominciare da Silvio Berlusconi, ora impegnato a trasferire la sua Forza Italia in un nuovo involucro chiamato L’Altra Italia– ma in realtà è il primo a sperare che vengano evitate con qualsiasi stratagemma.