In quel governo accusato oggi dalla Stampa di “farsi scudo del capo dello Stato”, ringraziato pubblicamente dal ministro della Giustizia Carlo Nordio di avere firmato la legge che abolisce il reato di abuso d’ufficio, e rende meno facile in prospettiva il ricorso al carcere nella fase pur preliminare delle indagini, c’è qualcosa di critico che va oltre lo stesso governo. E’ inutile, o ipocrita, negarlo o fare finta di niente.

Se il governo si fa scudo, in modo presumibilmente arbitrario, del capo dello Stato, quest’ultimo evidentemente glielo consente, risparmiandogli le proteste ogni tanto levatesi dal Quirinale quando ad usarlo come scudo hanno tentato le opposizioni, politiche o mediatiche che fossero.

Più esplicitamente di oggi sulla Stampa era stato ieri il solito Fatto Quotidiano, in un editoriale del suo direttore Marco Travaglio, a rimproverare al presidente della Repubblica “un segno di debolezza dinanzi all’arroganza delle destre e dei loro complici calendiani e renziani (quelli che intanto vorrebbero entrare nel centrosinistra), che si erano financo permesse di mettergli fretta via Twitter” a firmare la legge intestata a Nordio. E a permettere “grazie a quella firma” che “chi abuserà del suo potere per favorire i soliti noti e danneggiare chi non ha santi in paradiso sa di poterlo fare impunemente col consenso del capo dello Stato”.

I critici lamentano infine che quanti sono stati già condannati per abuso d’ufficio possano liberarsi degli effetti senza le procedure ormai impraticabili dell’amnistia e dell’indulto, occorrendo a questo scopo dal 1992 una legge “deliberata a maggioranza dei due terzi di componenti di ciascuna Camera, in ogni suo articolo e nella votazione finale”. Parole, testuali, dell’articolo 79 della Costituzione, modificato nello spirito giacobino dell’epoca di “Mani pulite”, quando le Camere si ridussero spontaneamente anche l’immunità voluta dai costituenti, memori di quanto il fascismo avesse voluto e potuto fare contro i parlamentari d’opposizione. Dopo l’assassinio del deputato socialista Giacomo Matteotti, appena intervenuto contro il governo, Mussolini volle assumersene spavaldamente la responsabilità a Montecitorio, nella colpevole indifferenza di una Monarchia ormai suicida. E destinata non a caso a perdere il referendum popolare del 1946.

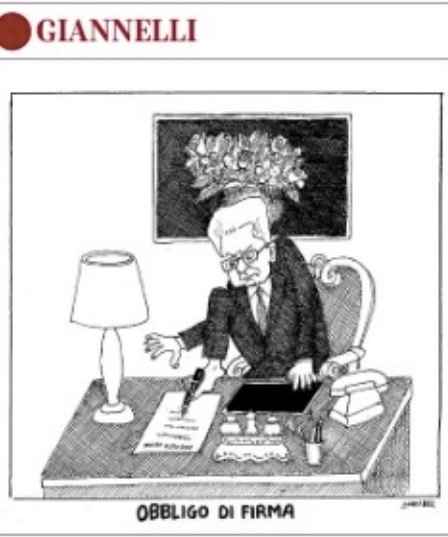

Per essere onesto e franco sino in fondo, considero un abuso offensivo nei riguardi del capo dello Stato anche la vignetta di ieri del Corriere della Sera in cui Emilio Giannelli gli faceva firmare la legge intestata a Nordio col piede, anziché con la mano, sopra il titolo di “obbligo di firma”. Che in Costituzione esiste solo se una legge rinviata alle Camere dovesse essere approvata “nuovamente”. In tutti gli altri casi quella del presidente della Repubblica è una firma in totale libertà di coscienza. Un ripasso dell’articolo 74 della Costituzione è consigliabile anche ai vignettisti.

Ripreso da http://www.startmag.it