Gli ancora orgogliosamente comunisti italiani del manifesto hanno dato dello “sfrontato” , a doppio senso, al presidente Emmanuel Macron. Che dopo qualche giorno di riflessione si è convinto che “nessuno” abbia vinto le elezioni anticipate da lui stesso volute, dopo la sconfitta nelle europee di giugno, per contenere l’avanzata della destra lepenista e determinare un chiarimento politico.

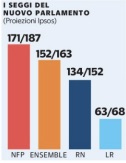

La vittoria della destra è mancata, pur avendo essa raccolto 10 milioni di voti, cioè più di tutti gli altri, ma classificandosi al terzo posto nella distribuzione dei seggi parlamentari a causa del particolare sistema elettorale francese. Tutto legittimo, per carità, ma da un paradossale aspetto, almeno per quanti in Italia, da sinistra ma anche dal centro, accusano la Meloni di avere conquistato un anno e mezzo fa Palazzo Chigi prendendo con la sua alleanza di centrodestra meno voti di tutti gli altri, e con un’affluenza alle urne in calo. Che invece in Francia è aumentata.

La vittoria della destra, dicevo, è mancata oltralpe, ma è mancata secondo Macron anche la vittoria del fronte popolare, che invece l’ha gridata ai quattro venti nelle piazze, e tanto meno quella del suo schieramento nominalmente liberale. Non ha vinto quindi nessuno, ripeto, nel ragionamento del presidente francese, che si è perciò messo alla finestra per vedere che cosa succederà nella nuova Assemblea Nazionale e dintorni e chi nominare a tempo debito capo del governo per mandarlo nella fossa parlamentare dei leoni.

Questo, e non altro, o di più, ha ottenuto il presidente francese con la geniale decisione, attribuitagli dai sostenitori, tifosi e simili di Francia e fuori, di giocare la carta delle elezioni anticipate. Che forse, più ancora di chiarire le cose, doveva solo proteggere in qualche modo i tre anni residui del secondo e ultimo mandato presidenziale di Macron, deciso a rimanere all’Eliseo sino all’ultimo giorno e ultima ora del calendario o dell’orologio costituzionale.

Si vedrà se la pessimistica valutazione dei risultati elettorali, con la vittoria mancata a tutti, consentirà a Macron di muoversi meglio dietro le quinte per dividere i fronti diversi dal suo e mettere su un governo che lo esoneri fra non meno di un anno da un altro ricorso ad elezioni anticipate.

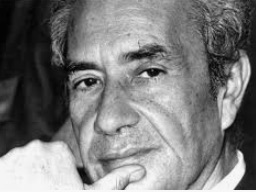

Dalle nostre parti, in Italia, Aldo Moro -che non era il presidente della Repubblica ma, forse ancora di più, il regolo della Democrazia Cristiana- si attestò su una posizione ottimistica per uscire nel 1976 da un risultato elettorale favorevole alla Dc, con 14 milioni di voti pari al 38,71, contro i 12 milioni di voti del Pci pari al 34.3, ma paralizzante perché né l’uno né l’altro dei due “vincitori” -secondo la definizione dello stesso Moro- disponevano sulla carta di alleati disposti a farli governare uno senza o contro l’altro.

Proprio quella ottimistica valutazione dei “due vincitori” consentì a Moro di strappare ai comunisti l’appoggio esterno ad un governo di soli democristiani. Ma era Moro, ripeto. Macron è solo Macron.

Ripreso da http://www.startmag.it