Come la telefonata del famoso spot pubblicitario, c’è il sondaggio elettorale che “allunga la vita” a chi fatica a portarla avanti. O addirittura procura la resurrezione, in questo caso con anticipo anche rispetto al calendario pasquale. Quello, per esempio, appena compiuto dalla Ipsos per Euronews deve aver fatto tirare un bel sospiro di sollievo a Giuseppe Conte, uscito con le ossa rotte dalle elezioni regionali d’Abruzzo, ridotto a un 7 per cento pari a un terzo dei voti del Pd, ma anche da quelle regionali in Sardegna. Dove aveva portato a casa, è vero, la prima presidenza regionale nella storia del MoVimento 5 stelle con l’elezione di Alessandra Todde, ma riportando la metà dei voti del Pd.

Beppe Grillo sempre più da lontano, nei panni dell’”altro” pirandellianamente assunti nei suoi spettacoli teatrali, ha dovuto distrarsi leggendo e riproponendo un disincantato Ennio Flaiano sul suo blog per consolarsi e fare finta di niente. Eppure, oltre ad esserne ancora il garante nello statuto, egli è anche consulente a contratto per la comunicazione. Che evidentemente funziona male a livello locale, meglio però a livello nazionale: tanto da metterlo al riparo, evidentemente, da rischi di licenziamento o solo riduzione del compenso.

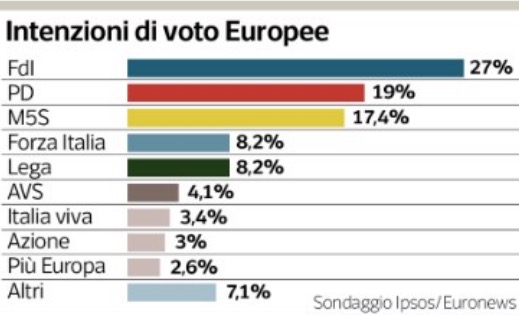

Il sondaggio appena sfornato da Ipsos assegna al movimento presieduto da Conte un 17,4 per cento di intenzioni di voto che sarà pure poco più della metà dei voti veri presi nelle urne nel 2018, ma è pur sempre solo di un punto e mezzo sotto il 19 per cento del Pd guidato da Elly Schelin. I due partiti insomma si inseguono. E ciò se può ringalluzzire Conte nell’ambizione neppure nascosta di assumere la guida di quello che Pier Luigi Bersani chiama “il campo dell’alternativa”, per non stare pure a lui a mettersi misurarne e definirne la larghezza o la lunghezza, può quanto meno insospettire il Pd. Dove solo remore da campagna elettorale in corso per le regionali della Basilicata, le europee di giugno e altro ancora dopo, trattengono le polemiche e le paure interne.

L’ex capogruppo del Pd al Senato Pier Luigi Zanda, non certo ottimista come l’attuale Francesco Boccia, si è appena sfogato col Foglio lamentando un “rapporto subalterno, a vantaggio dell’ex premier”, la cui “tecnica” gli sembra “sempre la stessa: sfiancare il Pd”. Una tecnica risalente alla comune partecipazione al governo Draghi, non a caso conclusasi con la sua esplosione, le elezioni pur brevemente anticipate dell’autunno del 2022 e la vittoria elettorale del centrodestra, anzi della destra-centro.

Dopo le elezioni il Pd ha concesso a Conte la testa reclamata di Enrico Letta, ma i rapporti fra i due partiti non sono certamente tornati quelli dei tempi in cui al Nazareno c’era Nicola Zingaretti. Che peraltro peraltro si dimise tanto all’improvviso. e con così poche spiegazioni, da avere dato più l’impressione di essere fuggito dopo avere accreditato Conte come la punta più avanzata, cioè il capo del campo progressista: una convinzione condivisa allora al Nazareno anche da Goffredo Bettini.

Oltre a Conte col suo 17,4 per cento di intenzioni di voto rispetto al 19 del Pd, esce risorto dal sondaggio Ipsos Matteo Salvini con quell’8,2 per cento che lo allinea perfettamente alla Forza Italia di Antonio Tajani, reduce da un sorpasso sulla Lega in Abruzzo forse un po’ troppo festeggiato.

E la Meloni con i suoi fratelli d’Italia? E’uscita dal sondaggio di Ipsos col 27 per cento delle intenzioni di voto: di un punto superiore al 26 per cento raccolto davvero nelle urne elettorali del 2022 e appena indicato dalla premier come il traguardo ideale per lei anche delle elezioni europee del 9 giugno prossimo.

“Meloni abbassa le penne”, ha titolato in rosso sangue un giornale –La Notizia di Gaetano Pedullà- che riesce a superare Il Fatto Quotidiano di Marco Travaglio nel proposito di rappresentare al meglio umori e interessi politici del movimento di Conte. Sino a insorgere di recente, rispolverandone la peggiore letteratura o leggenda, contro un Romano Prodi permessosi in un incontro con Conte di rimproverargli apertamente linea e condotta, capaci solo di procurare altre sconfitte alla sinistra e altre vittorie alla destra. “Prodi ci risparmi le lezioni”, ha replicato il direttore della Notizia risparmiandogli a sua volta, nelle contestazioni del suo passato, solo la seduta spiritica durante il sequestro di Aldo Moro per cercare di scoprirne la prigione dove lo tenevano chiuso le brigate rosse prima di uccidere anche lui, come la scorta sgominata nell’agguato di via Fani, a Roma, cinquantacinque giorni prima.

Pubblicato sul Dubbio

Ripreso da http://www.startmag.it