Romano Prodi, ormai sulla strada degli 85 anni da compiere in agosto, si è stancato di essere chiamato “il padre del Pd”, peraltro fondato nel 2007 da Walter Veltroni in circostanze e con finalità -la famosa “vocazione maggioritaria”- non proprio in linea col modo di governare del professore. Che era apparso “mollaccione” già nel 1998 a Massimo D’Alema nei rapporti di mediazione tra i tanti e tanto diversi alleati dell’Ulivo. Come poi avrebbe fatto dieci anni dopo con quelli dell’Unione, finendo per perdere per strada a destra Clemente Mastella. Nel 1998 invece aveva perso a sinistra Fausto Bertinotti.

Eppure era stato proprio D’Alema nel 1995 a incoronare Prodi in un cinema romano, con rito quasi medievale, capo dello schieramento alternativo al centrodestra portato inaspettatamente alla vittoria da Silvio Berlusconi l’anno prima. Inaspettatamente però -ha voluto precisare Prodi in una intervista oggi al Corriere della Sera- non per lui. Che, diversamente da Achille Occhetto alla guida della “gioiosa macchina da guerra”, aveva previsto che il Cavaliere vincesse la prima partita elettorale della cosiddetta seconda Repubblica, giocata con un sistema prevalentemente maggioritario. “Ero sicuro -ha detto il professore- che avrebbe vinto lui. Ci feci anche una scommessa con un amico, un mio futuro sottosegretario. Era troppo pervasiva e forte la sua onda. Si capiva bene che avrebbe sconvolto il sistema politico”.

Quando previde quella vittoria il professore forse non immaginava neppure che sarebbe toccato poi a lui cercare di contenere l’irruzione di Berlusconi sconfiggendolo due volte nelle urne, pur per formare poi governi della durata effimera.

Adesso, da nonno e non da “padre” del Pd com’è tornato a chiamarlo qualche giorno fa Antonio Polito, sempre sul Corriere, Prodi ritiene di potere “somministrare affetto, non influenza e comando” sul partito finito nelle mani di Elly Schlein. Che pure uscì dal quasi anonimato nel 2013 predicando l’occupazione delle sedi del partito per protesta contro i “traditori” che in Parlamento avevano impedito l’elezione di Prodi appena candidato al Quirinale.

Ora la “ragazza”, come pare che Prodi la chiami con gli amici, lo abbraccia ma non lo sta tanto a sentire. Non ne ha sinora accettato, per esempio, il consiglio di non candidarsi alle elezioni europee per un Parlamento dove non intende andare, preferendo rimanere alla Camera e al Nazareno che dista qualche centinaio di metri.

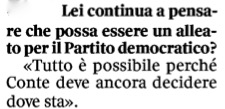

Alla Schlein il professore aveva anche detto di provare a “federare” gli oppositori della Meloni, ma se costoro avessero davvero voluto farsi federare. Invece -ha avvertito Prodi- “Conte deve ancora decidere dove sta”. E questo -è il sottinteso polemico dell’osservazione del professore -la Schlein non ha neppure il coraggio di contestarlo ogni tanto all’interessato. Finendo così anche per favorirne la concorrenza a sinistra e persino un soprasso elettorale che sarebbe la fine del Pd, e non solo della sua segretaria.