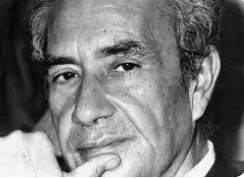

Ogni volta che ho provato, spontaneamente o su richiesta del direttore del giornale di turno al corrente dei nostri rapporti di stima e amicizia, a scrivere il cosiddetto “coccodrillo” su Arnaldo Forlani, prevedendone la morte, non sono riuscito a superare le prime righe per scaramanzia. Rifiutavo dentro di me l’idea della fine di uno dei leader politici con i quali mi sono trovato più in sintonia nella mia lunga attività professionale, forse più ancora di Bettino Craxi e di Aldo Moro. Ora non posso davvero sottrarmi.

La nostra amicizia nacque quando Forlani era ancora vice segretario della Dc, e delfino di Amintore Fanfani, nei primi anni Sessanta del secolo scorso. Avevo scritto di lui, sul Momento sera di Roma, un articolo come di un uomo che aveva il cuore con Fanfani e il cervello con Moro, l’altro cavallo di razza dello scudo crociato, come li definiva Carlo Donat-Cattin: cavalli generalmente in competizione fra loro.

Forlani, dandomi del tu, mi ringraziò dell’articolo, compiaciuto che io l’avessi “smembrato” col cuore da una parte e col cervello dall’altra. Fanfani mi invitò invece a colazione di prima mattina per dirmi, o spingermi a dirgli, che se avesse voluto accordarsi con Moro avrebbe saputo e potuto farlo da solo, senza mediazioni. E infatti lo fece nel 1973 ponendo fine alla prima lunga segreteria di Forlani alla Dc, cominciata nel 1969, per succedergli e ripristinare il centrosinistra con i socialisti interrottosi per l’elezione di Giovanni Leone al Quirinale, alla fine del 1971. Fu l’accordo rimasto famoso per il luogo – Palazzo Giustiniani, una delle sedi del Senato- in cui Fanfani promosse la riunione fra i capi delle correnti dello scudo crociato alla vigilia di un congresso nazionale del partito che sembrava destinato a confermare Forlani alla segreteria e Giulio Andreotti a Palazzo Chigi, alla guida di un governo “della centralità”, con i liberali al posto dei socialisti.

Forlani disciplinatamente si mise o si lasciò mettere da parte, assistendo l’anno dopo dalla finestra, diciamo così, di casa alla sconfitta referendaria di Fanfani sul divorzio. Che segnò l’inizio di una lunga crisi di rappresentanza della Democrazia Cristiana destinata, tra alti e bassi, a sfociare nella sua scomparsa, nonostante Forlani fosse tornato alla sua guida nel 1989 per cercare di evitarla.

Anche se consumatasi formalmente nel 1973, la rottura tra Fanfani e Forlani era di fatto avvenuta alla fine del 1971, in occasione delle elezioni presidenziali conclusesi con l’arrivo di Leone al Quirinale. In quella occasione Fanfani, il primo candidato ufficiale del partito, non ce l’aveva fatta per l’ostinata opposizione di un folto gruppo di “franchi tiratori” della Dc. Quando fu inevitabile cambiare cavallo nella corsa a colle più alto di Roma l’ancora segretario dello scudocrociato Forlani nella riunione congiunta dei gruppi parlamentari osò sostenere la praticabilità della candidatura di Moro, ricordandone le funzioni già svolte di segretario del partito e di presidente del Consiglio e quelle in corso di ministro degli Esteri. “Traditore”, gli disse al termine della riunione un deputato fanfaniano di Taranto appoggiandogli una mano sul volto, come in uno schiaffo trattenuto a stento all’ultimo momento. Poi prevalse, come soluzione di compromesso, la candidatura del già ricordato Leone, eletto al secondo scrutinio alla vigilia di Natale dopo l’intervento di Moro su tutti i suoi amici di corrente perché votassero disciplinatamente il nuovo designato. Che comunque passò a stretta maggioranza di centrodestra, con tutte le sinistre contrarie.

Oltre che leader- praticamente l’ultimo prima dello scioglimento del partito disposto da Mino Martinazzoli nel 1994 assegnandogli il nome pur non nuovo di “Partito Popolare”- il mio amico Forlani fu il geniere della Dc, chiamato alla sua guida nei momenti più delicati, per assumere decisioni non facili. Nel 1972, per esempio, gli toccò il compito di riportare al governo, con Andreotti, i liberali di Giovanni Malagodi al posto dei socialisti di Giacomo Mancini sganciatisi da soli. Nel 1989, quando tornò alla segreteria del partito, gli toccò chiudere la lunga stagione di sinistra del suo -peraltro- ex vice segretario dei tempi giovanili Ciriaco De Mita. Ma già prima del 1989 – esattamente nel 1979 non votando in una tesissima riunione della direzione del partito contro la bocciatura dell’incarico di presidente del Consiglio conferito a Craxi dal presidente socialista della Repubblica Sandro Pertini, e nel 1983 diventando vice presidente del Consiglio con lo stesso Craxi a Palazzo Chigi- egli si era prodigato per la ripresa dell’alleanza con i socialisti affrancatisi dalla paura avuta dal precedente segretario Francesco De Martino di governare con la Dc senza i comunisti. I quali si erano guadagnati così l’occasione di appoggiare dall’esterno, paradossalmente, due monocolori democristiani presieduti da Andreotti all’insegna della “solidarietà nazionale”.

Dal secondo turno di segretario democristiano Forlani avrebbe potuto passare al Quirinale nel 1992, candidato ufficialmente dal suo partito, se il clima politico non fosse stato intossicato dalla famosa inchiesta “Mani pulite” sul diffuso finanziamento illegale della politica con la pratica delle tangenti. E non fosse stato infine sconvolto dalla strage mafiosa di Capaci, in cui morirono Giovanni Falcone, la moglie e quasi tutti gli uomini della scorta, nel pieno delle elezioni presidenziali per la successione a Francesco Cossiga.